橋介數(shù)物創(chuàng)始人尚陽星

橋介數(shù)物創(chuàng)始人尚陽星

在人形機器人被廣泛視為 " 未來科技圖景 " 的產(chǎn)業(yè)中,真正在早期實現(xiàn)穩(wěn)定收入的公司并不多。橋介數(shù)物成為這少數(shù)中的一員。成立僅一年,它已通過為客戶提供通用機器人運動控制方案,獲得了項目收入并實現(xiàn)了盈利。

" 我們從第一年就開始接到客戶項目,客戶愿意為機器人的動作付費,這成為我們商業(yè)化探索的起點。" 公司創(chuàng)始人尚陽星在接受藍鯨科技專訪時表示。

這背后是一個容易被忽略的市場現(xiàn)實:很多企業(yè)投入大量資源研發(fā)機器人 " 本體 ",但在落地環(huán)節(jié),最迫切的往往是如何讓機器人穩(wěn)健行走、靈活翻身、精準搬運,甚至完成跳舞、打拳等復(fù)雜動作。橋介數(shù)物并沒有選擇從頭打造整機,而是專注于為機器人打造 " 小腦 " ——即運動控制系統(tǒng)。

尚陽星形象地比喻道:"如果說人形機器人的大腦決定去哪兒,那么小腦就是告訴它‘怎么走’。我們做的,就是讓機器人能穩(wěn)穩(wěn)走路、靈活轉(zhuǎn)身,甚至還能跳舞、打拳。"

在具身智能的發(fā)展路徑中,大腦和小腦的分工日漸清晰:大腦像戰(zhàn)略家,負責(zé)思考、規(guī)劃和泛化能力;小腦則像執(zhí)行官,專注于軌跡規(guī)劃和運動控制,確保每一個動作精準落地。易凱資本副總裁賈修毅也表示,第三方 " 小腦 " 供應(yīng)商有望成為未來的重要力量,它們既能提供標準化運動控制方案,幫助下游廠商快速落地,也可通過二次開發(fā)加速產(chǎn)業(yè)化。

橋介數(shù)物正是在這一趨勢中成立并快速成長。公司誕生于 2023 年 5 月,盡管研發(fā)團隊平均年齡只有 26 歲,卻已成為國內(nèi)規(guī)模最大的通用機器人運動控制技術(shù)研發(fā)商之一。創(chuàng)始人尚陽星出生于 1999 年,本科畢業(yè)于華中科技大學(xué),后被保送至南方科技大學(xué),師從逐際動力創(chuàng)始人張巍教授。在學(xué)術(shù)與產(chǎn)業(yè)的雙重驅(qū)動下,他選擇創(chuàng)業(yè),并組建了一支年輕但極具執(zhí)行力的技術(shù)團隊。

本次藍鯨科技與尚陽星的對話,圍繞 " 小腦 " 技術(shù)在具身智能中的定位、商業(yè)化邏輯及行業(yè)競爭展開,還原一家年輕公司如何在熱門賽道中理性成長、穩(wěn)健盈利。

小腦技術(shù):人形機器人的 " 硬骨頭 "

要造人形機器人的 " 小腦 " 并不容易。它由控制器、伺服驅(qū)動器、電機和傳感器構(gòu)成,要同時處理多維度的輸入信號和高度自由的動作,就像讓一個雜技演員在多個平衡木上同時完成動作。除了硬件,還需要各種前沿算法的支撐。這也讓 " 小腦 " 成為行業(yè)公認的 " 硬骨頭 "。

這也意味著在人形機器人這條產(chǎn)業(yè)鏈上,對創(chuàng)業(yè)公司來說,小腦是最有價值的突破口。

在談到 " 小腦技術(shù) " 在具身智能發(fā)展中的角色時,尚陽星用了一個形象的比喻:如果說 " 大腦 " 是負責(zé)泛化和高層規(guī)劃的中樞,那么 " 小腦 " 就是動作和運動控制的核心平臺。它被視為具身智能的重要環(huán)節(jié),承擔(dān)著機器人身體動作執(zhí)行的關(guān)鍵任務(wù)。未來,許多大型廠商會采購這一技術(shù),并將其嵌入到他們所謂的 " 具身大腦平臺 " 中,以形成協(xié)同。

他進一步解釋道,機器人應(yīng)用的落地需要大量定制化動作,但動作設(shè)計往往需要掌握強化學(xué)習(xí)、運動學(xué)、動力學(xué)等專業(yè)知識。小腦技術(shù)在這里扮演了 " 積木工具 " 的角色,它讓動作設(shè)計師無需成為專業(yè)學(xué)者,也能像拼裝模塊一樣創(chuàng)建和展示動作。與此同時,小腦技術(shù)支持高效的仿真訓(xùn)練,并通過獨特的策略遷移方法,實現(xiàn)從仿真到真實機器的平滑過渡,大幅降低了實地訓(xùn)練的時間和成本。

在執(zhí)行層面,小腦技術(shù)并非追求工業(yè)機器人那種極致精度,而是強調(diào)在實際任務(wù)場景中足夠好、足夠高效。例如,在搬運或卸貨這類場景中,它能夠提供穩(wěn)定可靠的動作支持。隨著技術(shù)迭代,它在動作與算法層面不斷優(yōu)化,而 " 大腦 " 則更多聚焦于泛化能力與復(fù)雜規(guī)劃。兩者之間的接口與協(xié)同模式尚在探索,但尚陽星認為,理想狀態(tài)是 " 大腦 " 規(guī)劃出路徑," 小腦 " 則將其轉(zhuǎn)化為具體而細致的執(zhí)行。

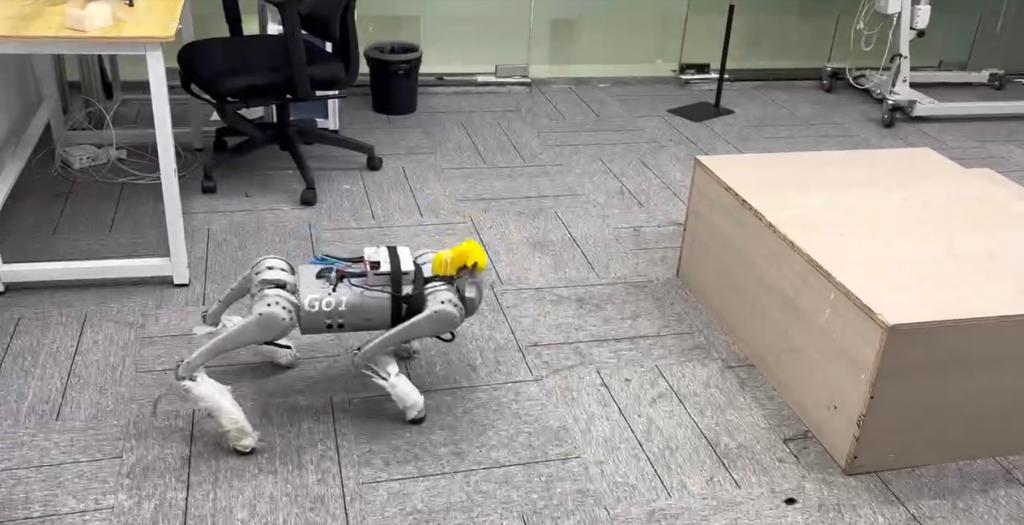

這種分工模式之所以被看好,很大程度上得益于底層技術(shù)的突破。尚陽星談到,當(dāng)前,強化學(xué)習(xí)算法的快速演進,以及英偉達面向機器人訓(xùn)練推出的大規(guī)模并行仿真平臺,使得運動控制的訓(xùn)練速度和效果實現(xiàn)了飛躍式提升。這意味著,小腦技術(shù)的適用范圍正在被不斷拓展。它不僅能服務(wù)于人形機器人,還能夠延伸到機械臂、四足機器人等多種形態(tài)。無論是基礎(chǔ)的行走、側(cè)向移動,還是復(fù)雜的模仿動作(如跳舞、打拳),甚至未來更高難度的場景,比如爬樓梯,都有望通過這一技術(shù)實現(xiàn)。

已實現(xiàn)盈利,向規(guī)模化推進

在商業(yè)化路徑上,橋介數(shù)物的 " 小腦 " 技術(shù)已經(jīng)證明了其市場價值。尚陽星告訴藍鯨科技,早在成立初期,橋介數(shù)物就實現(xiàn)了盈利,并且正在向更具規(guī)模化的盈利模式穩(wěn)步推進。

在早期階段,橋介數(shù)物主要采用項目制模式,為客戶提供高度定制化的機器人運動控制解決方案。例如,有客戶采購了宇樹(Unitree)的機器人,想實現(xiàn)定制跳舞、拳擊等復(fù)雜動作,這些動作僅憑客戶自身技術(shù)能力難以實現(xiàn)。但橋介數(shù)物可以憑借在運動控制算法上的技術(shù)積累,針對客戶具體需求,量身開發(fā)適配的運動控制方案。

由于小腦技術(shù)涉及軟硬件結(jié)合的交叉知識,人才稀缺、經(jīng)驗積累困難,因此相關(guān)定制化項目的收費相對較高。尚陽星透露,一個定制化項目通常需要 1 到 3 個月完成,帶來的收入可達幾十萬甚至上百萬。

尚陽星將這些收入視作客戶的研發(fā)投入:" 從某種意義上說,我們就是客戶的‘外部研發(fā)工程師’。客戶若要自建具備同等技術(shù)能力的團隊,不僅招聘難度大,人力成本也會很高。而我們通過成熟的技術(shù)方案幫客戶解決運動控制難題,這種高效的合作模式,也讓我們在發(fā)展早期實現(xiàn)了盈利。"

如今,公司正在打造通用機器人動作開發(fā)平臺,并將業(yè)務(wù)模式從單個定制項目向平臺化、規(guī)模化方向轉(zhuǎn)型。

尚陽星表示,平臺化的目標是降低客戶使用門檻,加快動作開發(fā)速度,尤其是服務(wù)那些預(yù)算有限、卻有大量動作定制需求的客戶。通過平臺,客戶可以像搭積木一樣自行創(chuàng)建動作;即便系統(tǒng)無法完全自動化,公司也會提供經(jīng)過培訓(xùn)的支持工程師,以降低人力成本,減少對稀缺人才的依賴,從而提高服務(wù)效率和潛在盈利能力。

" 平臺化的收益不一定在短期立即體現(xiàn),但它能夠幫助我們積累大量用戶,為未來更大規(guī)模的盈利打下基礎(chǔ)。" 尚陽星強調(diào)。

市場仍在早期探索期,但潛力巨大

關(guān)于市場競爭格局,尚陽星認為,小腦技術(shù)的專業(yè)化壁壘極高。這一領(lǐng)域既需要算法、強化學(xué)習(xí)等軟件積累,又要求對硬件、運動控制有深入理解,是一個典型的交叉學(xué)科賽道,進入門檻遠高于常見的 AI 應(yīng)用開發(fā)。因此,真正專注于小腦技術(shù)的第三方公司在市場上極為稀缺。

尚陽星告訴藍鯨科技,公司核心競爭力在于工程化經(jīng)驗,尤其是在仿真訓(xùn)練成果如何遷移到真實機器人(sim2real)上的細節(jié)處理能力。這是許多機器人公司在早期往往難以跨越的障礙。他透露,接下來,會把小腦技術(shù)做成產(chǎn)品和平臺,提供定制開發(fā)乃至規(guī)模化服務(wù),

與外界想象不同,本體廠商和算法供應(yīng)商之間并不是零和競爭關(guān)系。尚陽星指出,本體廠商(如宇樹)和像他們這樣的算法供應(yīng)商,更多是協(xié)同關(guān)系:本體競爭越激烈,對小腦技術(shù)的需求就越旺盛,因為更多廠商會尋求外部技術(shù)來滿足差異化的動作需求。

從行業(yè)角度看,小腦技術(shù)市場仍處于早期階段。雖然技術(shù)發(fā)展迅速,但真正的大規(guī)模市場尚未到來,這意味著未來仍存在大量新進入者的機會。海外市場上類似公司更為稀少,部分原因在于硬件生態(tài)不如中國集中。

而在與 " 大腦 " 公司的關(guān)系上,他認為分工會逐漸清晰。比如,銀河通用等專注于具身 " 大腦 " 的公司,重點是泛化能力與高層規(guī)劃;而小腦公司則聚焦在動作控制與執(zhí)行層面的精細化。兩者之間并非替代,而是互補,共同推動具身智能的整體發(fā)展。

關(guān)于未來,尚陽星認為,人形機器人市場仍處于早期探索階段,真正的大規(guī)模機會尚未顯現(xiàn),未來潛力巨大。同時,他表示,本體硬件競爭越激烈,對提供 " 小腦 " 技術(shù)的公司反而越有利,因為會帶來更多客戶需求。橋介數(shù)物也在積極提升自身能力,并將服務(wù)范圍拓展至全身操作和感知規(guī)劃等多種功能,實現(xiàn)產(chǎn)品和應(yīng)用的多元化。

來源:藍鯨財經(jīng)