夏天剛剛過去,但是在傳感器行業,才剛剛迎來 " 夏天 "。

在半導體產業的聚光燈下,傳感器始終不如集成電路那般耀眼。它很少出現在技術發布會的核心 PPT 里,也鮮少成為資本追逐的焦點,但這個 " 沉默的感知者 ",正悄然支撐起數字經濟的半壁江山。

人形機器人,下一個看點

傳感器廣泛應用于消費電子、汽車電子和工業制造三大領域,占據了市場的主要份額。2024 年,消費電子以 26.5% 的占比繼續領跑,市場規模達到 1076.2 億元;汽車電子領域以 21.2% 的占比緊隨其后,市場規模為 859.5 億元;工業制造領域則以 20.5% 的占比位列第三,市場規模為 832.8 億元。

盡管消費電子依舊是最大頭,但市場的目光已開始轉向未來的增長引擎。其中,智能汽車與人形機器人無疑是接下來最具看點的兩大賽道。

汽車電子,智能化競賽打響

汽車,正從一個單純的交通工具,進化為一個移動的智能終端。這一轉變,直接引爆了對傳感器的需求。

如今汽車電子已成為傳感器應用增長最迅猛的領域,單車傳感器數量從 2020 年的 200 個激增至 2025 年的 300 個。

這一變化主要源于兩大趨勢:一是新能源汽車滲透率在 2025 年預計突破 40%,其電池管理系統、電機控制等核心部件對溫度、壓力、電流傳感器需求旺盛;二是 L3 級以上自動駕駛技術快速普及,帶動激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等環境感知傳感器年出貨量增速超過 50%。

根據 PrecedenceResearch 數據,2024 年全球汽車傳感器市場規模為 402.4 億美元,預計到 2034 年將達到 881.8 億美元左右,復合年增長率達 8.16%。

人形機器人,進入產業化元年

如今人形機器人正逐步進入實際應用部署階段,2025 年被行業普遍視為其量產化元年。

今年 3 月,Figure AI 的 BotQ 人形機器人工廠正式曝光,第一代生產線預計年能達 12000 臺人形機器人,公司計劃在未來四年內將產能擴充至每年 10 萬臺。值得一提的是,這是全球首個 " 機器人制造機器人 " 的現代化工廠。

特斯拉 CEO 埃隆馬斯克曾多次公開表示,Optimus 機器人將進入試生產階段,當年計劃生產 5000 至 1 萬臺,初期目標為每月 1000 臺,且已采購的零部件可支持 10000-12000 臺產能。

機器人智能化的核心在于其感知與認知能力的提升,而傳感器作為機器人感知外界信息的關鍵部件,是實現機器人智能化的基礎。

那么,汽車與機器人,誰將帶來更大的增量?又給哪一類傳感器帶來空前紅利?

在亞洲最大的傳感器展會 SENSOR CHINA 上,賽卓電子與漢威科技均認為汽車電子是當前的 " 確定項 ",而人形機器人則是未來的 " 潛力股 "。短期來看,新能源汽車仍是拉動傳感器芯片需求的重要方向。但從長遠看,隨著技術成熟和成本下降,人形機器人有望復制汽車的增長曲線,成為下一個 " 超級終端 ",帶來更為廣闊的市場空間。

汽車傳感器主要涵蓋車身感知傳感器和環境感知傳感器兩大類 , 其中車身感知傳感器包括壓力傳感器、位置傳感器、溫度傳感器、線加速度傳感器、角加速度傳感器、空氣流量傳感器、氣體傳感器等類別,環境感知傳感器主要有車載攝像頭、超聲波雷達、毫米波雷達、激光雷達、紅外傳感器等類別。

與傳統工業機器人相比,人形機器人對傳感器的要求更高,除了電流傳感器、溫度傳感器等傳統需求外,還包括力傳感器、電子皮膚、視覺傳感器、慣性傳感器等價值量較高且對性能提升關鍵的傳感器。

其中力傳感器價值量占比最高的傳感器品類,是末端執行的關鍵。六維力傳感器因技術復雜度高、研發難度大,長期被國際品牌壟斷。電子皮膚是柔性觸覺傳感器的主要應用,與力傳感形成補充。慣性傳感器是實現人形機器人動態平衡的關鍵;視覺傳感器則顯而易見,是人形機器人最直接的 " 眼睛 "。

傳感器國產化,步入深水區

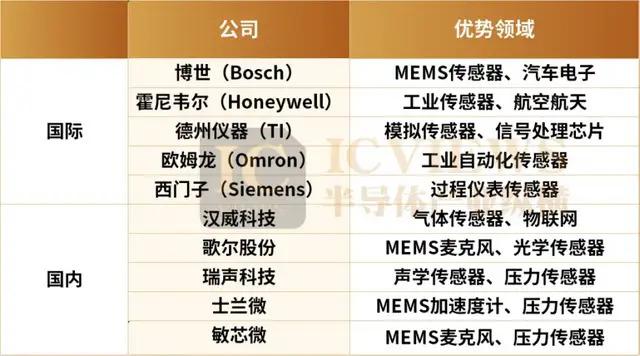

全球傳感器市場格局相對分散,整體以海外龍頭大廠為主。

通用型傳感器市場由博世、博通、Qorvo、ST 意法半導體和 TI 等主導,汽車傳感器市場以國際 Tier1 廠商為主,包括博世、大陸集團、BorgWarner、Sensata、DENSO、英飛凌、Aptiv、Allegro、TI 和 ADI 等;工業自動化領域有西門子 Siemens、東電化 TDK 等。

通用型傳感器市場由博世、博通、Qorvo、ST 意法半導體和 TI 等主導,汽車傳感器市場以國際 Tier1 廠商為主,包括博世、大陸集團、BorgWarner、Sensata、DENSO、英飛凌、Aptiv、Allegro、TI 和 ADI 等;工業自動化領域有西門子 Siemens、東電化 TDK 等。

宇宏敏芯向半導體產業縱橫記者表示,當前全球傳感器市場呈現出明顯的分層競爭格局。在高端力學傳感器領域,特別是高端壓力傳感器方面,國外進口品牌依然占據絕對主導地位,市場份額高達 90% 左右。國內品牌雖然在中低端市場表現出色,但在高端領域的市場份額仍不足 10%。

分領域來看,消費電子是傳感器國產化最早突破的領域。工業傳感器市場呈現 " 外資主導高端,國產搶占中低端 " 的格局。其中高端工業場景仍是國產傳感器的 " 軟肋 "。例如,高精度視覺傳感器、激光位移傳感器等核心器件,市場仍被外資巨頭壟斷。智能汽車傳感器和以人形機器人為代表的高端裝備領域,是傳感器國產化的 " 深水區 ",技術壁壘高、認證周期長。比如博世、大陸等國際巨頭主導著激光雷達、毫米波雷達、高精度慣性傳感器等核心市場。不過在部分細分品類中,比如車載傳感器和電池管理系統(BMS)用傳感器等方面,國產廠商已取得突破。

具體到傳感器品類方面,氣體、圖像和壓力傳感器已取得顯著突破,具備了與國際品牌抗衡的能力;而柔性傳感器、MEMS 傳感器、IMU 等新興品類則展現出巨大的增長潛力。高端 MEMS 技術、汽車 " 三電 " 系統傳感器等領域則相對存在較大的挑戰,仍被國外企業壟斷。

賽卓電子認為,國產傳感器可從兩方面擴大市場份額:

其一,針對國際大廠 3-5 年前的成熟產品,利用更先進的制程(如 90nm 替代 180nm)在成本、尺寸和功能集成上實現超越,完成中低端市場的國產化。其二,與本土客戶深度合作,提供高度定制化的解決方案,快速響應客戶需求,解決他們使用國外產品時遇到的痛點。

對于國產傳感器亟需解決的難題,筆者通過賽卓電子、漢威科技了解到以下三點:

制造能力是最核心的瓶頸,盡管傳感器芯片對制程要求不高(多為 90nm/0.18μm),但國內成熟制程產線在可靠性和穩定性上仍無法完全滿足汽車級等高端應用的要求。許多國內設計公司仍依賴海外晶圓廠流片。IDM 模式允許企業對從晶圓生長到最終產品出貨的每一個環節進行嚴格把控,從而最大化產品良率與性能,這是贏得高端客戶信任、進入國際一流供應鏈的先決條件。因此 IDM 模式對于傳感器行業來說,至關重要。

在封裝測試方面,傳感器封裝高度定制化,經常需要 " 異質、異形封裝 " 以適應特定應用場景。這對封測廠提出了很高要求,也是制約產業協同的關鍵一環。擁有自有封測能力的公司,在定制化和快速響應方面具備顯著優勢。

產業鏈協同與市場驗證,設計、制造、封測環節必須緊密協同。同時,國產芯片需要通過大規模、長時間的市場應用來證明其可靠性,打破客戶的 " 不信任 " 壁壘。這需要整個產業鏈上下游的共同努力和耐心。

" 傳感器 + AI" ,新落腳點

如果說過去的傳感器是 " 忠實的記錄者 ",那么未來的傳感器將成為 " 智能的思考者 "。

AI 正深度融入傳感器,帶來一場深刻的變革。在智能制造領域,AI 傳感器通過實時監測生產線上各個環節的數據,幫助企業實現精準控制,提高生產效率和質量。

智能交通系統是 AI 傳感器應用的另一個重要領域。通過安裝在交通信號燈和路口的 AI 傳感器,智能交通系統可以實時監控交通流量和車輛移動情況,提供交通擁堵的即時反饋,幫助優化交通信號燈的控制。

在自動駕駛系統中,AI 傳感器用于實時監控車輛周圍的環境,包括其他車輛、行人和交通標志。這些傳感器的數據被傳輸到中央處理單元,進行復雜的計算和分析,從而實現自動駕駛和交通管理的智能化。

在醫療健康領域,AI 傳感器也有著廣泛的應用前景。通過集成在醫療設備中的 AI 傳感器,醫生可以實時監測患者的生理數據,如心率、血壓、血糖等,從而更準確地判斷患者的健康狀況并制定個性化的治療方案。

智能家居是 AI 傳感器應用的另一個重要領域。通過在家居設備中集成 AI 傳感器,可以實現家庭環境的智能監控和控制。

ST 是較早思考如何讓傳感器變得更智能的企業之一,純粹的傳感器只是一個靜默的觀察者、被動的上報者,無法主動參與到系統中,但如果在 AI 算法的加持下,它可以主動在器件上基于所采集的數據進行融合、分類和預測,從而更智能地應對各種情況,協助決策,優化產品,讓方案設計更加簡潔。

在 "AI + 傳感器 " 領域,國內廠商也正積極探索技術融合與應用創新。各大企業不斷在 AI 算法的持續優化、加快數據處理速度、提升模型訓練效率和泛化能力等領域發力,如開發更高效的分布式訓練算法,利用邊緣計算和云計算的協同架構,實現大規模數據的快速處理和模型更新,提升系統的實時響應性能。

從幕后,走向臺前

傳感器,這個曾經被忽視的賽道,正以前所未有的速度和力度,推動著汽車、機器人、工業乃至整個社會的智能化變革。它是數字經濟的基石,是連接物理世界與數字世界的橋梁。

未來三到五年,將是傳感器技術迭代、市場格局重塑的關鍵時期。對于中國而言,這不僅是巨大的商業機遇,更是實現產業鏈自主可控、提升全球科技話語權的戰略窗口。

來源:半導體產業縱橫