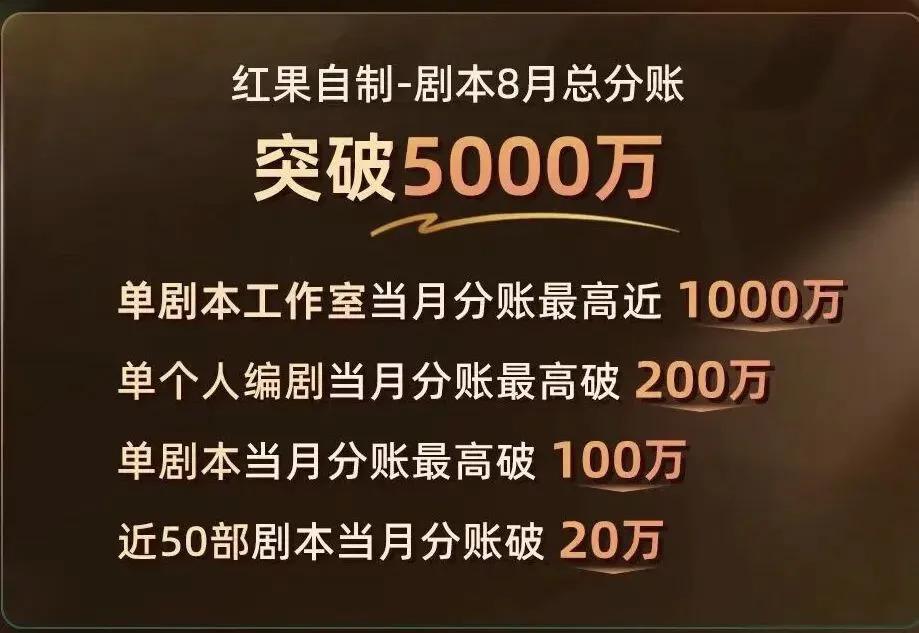

紅果短劇上周公布的數(shù)據(jù)顯示,其自制劇編劇單月最高分賬已達 270 萬元。而一家短劇制作公司負責人看著平臺遞來的保底分成合同苦笑道:" 我們這些制作公司,終究是在給紅果打工。"

" 短劇市場有望突破 500 億元 ",這個數(shù)字在 2024 年初還被視為大膽預測,而到 2025 年,紅果短劇的月活用戶已超過 1.7 億,單月分賬突破 5 億元。這個由字節(jié)跳動在 2023 年 8 月正式推出的短劇平臺,用不到兩年時間實現(xiàn)了傳統(tǒng)長視頻平臺十余年積累的用戶規(guī)模。

" 短劇市場有望突破 500 億元 ",這個數(shù)字在 2024 年初還被視為大膽預測,而到 2025 年,紅果短劇的月活用戶已超過 1.7 億,單月分賬突破 5 億元。這個由字節(jié)跳動在 2023 年 8 月正式推出的短劇平臺,用不到兩年時間實現(xiàn)了傳統(tǒng)長視頻平臺十余年積累的用戶規(guī)模。

正如一位早期從業(yè)者在朋友圈感慨:" 大風起于青萍之末,我 3~4 年前搞的 AI 漫劇平臺,當初無人看好,最后項目被迫關(guān)閉。如今如星火燎原,在抖音平臺扶持與 AI 大模型的加持下,AI 漫短劇成了市場與投資的新熱點。" 他朋友的公司憑借 AI 漫劇在高峰期日收入過百萬,分鐘成本已降至百元左右,且成本還在持續(xù)下降。

行業(yè)冰火兩重天的格局正在形成。當大部分平臺還在為盈利掙扎時,紅果憑借字節(jié)跳動的流量生態(tài)和免費模式迅速崛起;而一批批制作公司則在精品化陷阱中艱難求生,唯有轉(zhuǎn)向 AI 漫劇和農(nóng)村土劇等低成本可復制的模式才能找到一線生機。

紅果通吃:免費模式下的生態(tài)霸權(quán)

紅果短劇的成功并非偶然,它完美復制了番茄小說的免費模式。當一個行業(yè)還在為付費模式爭論不休時,紅果直接掀翻了牌桌—— " 海量短劇,免費觀看 "。

這種免費模式的殺傷力驚人。數(shù)據(jù)顯示,紅果短劇的月活躍用戶已超過 1.73 億,用戶單日使用時長高達 1.38 小時,超過愛奇藝、優(yōu)酷、芒果 TV、騰訊視頻等長視頻平臺。背靠抖音集團的流量優(yōu)勢和穿山甲的廣告變現(xiàn)能力,紅果構(gòu)建了完整的商業(yè)閉環(huán)。

紅果的盈利之道在于其精準的 " 保底分成 " 機制。平臺會給制作方一定比例保底,劇集上線后如實現(xiàn)超額收入,再對剩余收益進行分成。這種模式下,紅果 2025 年 3 月單月分賬突破 5 億元,其中超過 10 家版權(quán)方單月分賬突破千萬元。

一位業(yè)內(nèi)資深人士點破玄機:" 紅果的目標并非短期盈利,而是用資本干掉同行、收攏人心、建設(shè)平臺、完善模式。" 這種互聯(lián)網(wǎng)式的打法讓人想起過去的百團大戰(zhàn)和外賣大戰(zhàn)——只有當市場規(guī)模達到一定程度后,才會談賺錢。

精品短劇陷阱:制作公司的生死局

就在紅果高歌猛進的同時,不少制作公司卻陷入 " 精品化 " 陷阱。

曾經(jīng)制作過爆款劇的西安豐行文化負責人李濤坦言:" 從業(yè)者多了,推出的產(chǎn)品更多,但用戶的增長速度跟不上產(chǎn)品的增長速度,所以大家的利潤率就低了很多。"

傳統(tǒng)影視公司帶著精品化理念進入短劇市場,結(jié)果發(fā)現(xiàn)這是一個完全不同的游戲。一位短劇制片人指出:" 傳統(tǒng)影視是先確定導演、演員,再去立項,再過會。但紅果是先確定項目,再去推進團隊。" 短劇的底層邏輯是互聯(lián)網(wǎng),不是電影電視劇,它只是套了一個殼,本質(zhì)還是短視頻。

更殘酷的現(xiàn)實是,隨著市場格局變化和觀眾口味提升,短劇精品化確實成為大勢所趨。但能在這場游戲中勝出的,只有那些具備強大內(nèi)容創(chuàng)新力和產(chǎn)能的制作方。

于正新劇《吉天照》成本高達 800 萬元,采用《延禧攻略》編劇助陣和長劇班底保駕護航。這種高投入模式若沒有平臺保底支持,風險極高。正如一位業(yè)內(nèi)人士所說:" 所有想把短劇做成精品的公司 90% 以上都將虧錢。短劇是產(chǎn)品不是作品,只有可復制化的低成本的內(nèi)容才是互聯(lián)網(wǎng)的生意。"

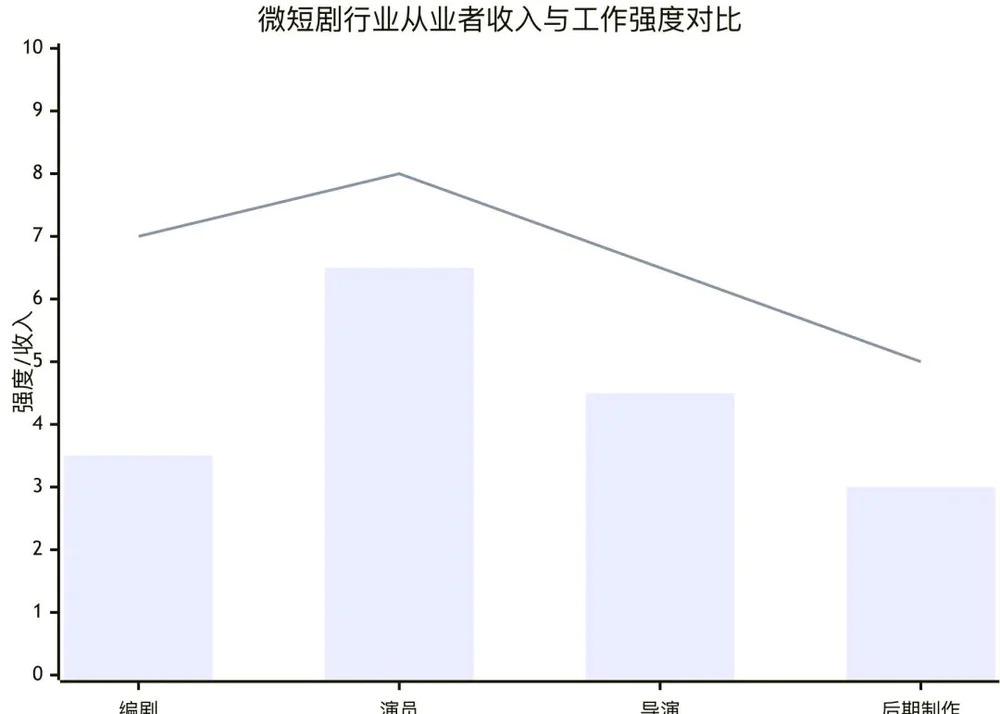

微短劇行業(yè)從業(yè)者收入與工作強度對比:

AI 漫劇:低成本批量生產(chǎn)的新藍海

面對精品化的陷阱,一批敏銳的創(chuàng)作者找到了新出路—— AI 動態(tài)漫短劇。

《明日周一》這一案例展現(xiàn)了 AI 漫劇的潛力:10 人團隊 45 天完成 50 集內(nèi)容,80% 由 AI 生成,效率提升 7 倍,成本降低 40%。這種 " 劇集品質(zhì),短劇成本 " 的模式,正是制作公司在新市場環(huán)境中的生存之道。

更為驚人的是,生數(shù)科技 Vidu AI 制作的《一品布衣》將單集制作周期由傳統(tǒng)的 30~35 天壓縮至 3 天,制作成本節(jié)省 93% 以上,核心團隊規(guī)模從 30 人左右精簡至 1 人。這種低成本、高效率的模式,讓中小制作公司有了在紅果生態(tài)外生存的可能。

正如那位朋友圈從業(yè)者所透露的,現(xiàn)在 AI 漫劇公司日收入過百萬已非孤例。分鐘成本從早期的數(shù)千元降至百元左右,且還有進一步下降空間。成本的持續(xù)下降使得這一模式前景看好,正迎來爆發(fā)式增長。

AI 技術(shù)正在重塑動態(tài)漫短劇的創(chuàng)作模式。通過智能角色生成、場景快速搭建和劇情輔助編寫等全流程智能工具,行業(yè)生產(chǎn)效率得到系統(tǒng)性提升。據(jù)業(yè)內(nèi)實踐反饋,AI 技術(shù)可使動態(tài)漫短劇單月產(chǎn)能提升 30% 至 50%,實現(xiàn)多項目并行開發(fā)。

農(nóng)村土劇:下沉市場的生存智慧

另一個被忽視的賽道是農(nóng)村小土劇。這類劇集制作成本控制在 5 萬元以內(nèi),題材貼近下沉市場用戶生活,雖然制作粗糙,但精準抓住了目標用戶的情感需求。

我一位朋友告訴我他拍的農(nóng)村小土劇,"5 萬一部,一天拍攝,剪輯 5 天,劇本 1 天,一周上線,30 %成功率,5: 5 收費廣告,300 萬播放回本。" 只有低成本可復制,高效率的才是互聯(lián)網(wǎng)的生意,追求精品化是給平臺打工,短劇是產(chǎn)品不是作品,精品化是把短劇當作品,沒有規(guī)模化可復制的難掙到錢。

《閃婚老伴是豪門》等針對中老年人的短劇深受歡迎,上線半個月累計播放量便高達 5 億次,一度沖上全網(wǎng)短劇熱度排行第一。這類作品的成功證明,在短劇市場,內(nèi)容不一定需要精美,但一定要精準觸達目標群體的情感需求。

農(nóng)村土劇的制勝法寶在于避開與豪華制作的正面競爭,專注于細分市場。數(shù)據(jù)顯示,微短劇的中老年用戶大幅增加,40 歲到 59 歲的用戶占比高達 37.3%,60 歲以上的用戶占比也有 12.1%。這個群體對內(nèi)容質(zhì)量要求不高,但對劇情貼近性和情感共鳴要求極高。

傳統(tǒng)平臺的困局:基因決定命運

當短劇市場蓬勃發(fā)展之際,愛優(yōu)騰等傳統(tǒng)長視頻平臺的短劇布局卻步履維艱。究其原因,基因決定命運。

一位行業(yè)觀察家點破關(guān)鍵:" 紅果與長視頻平臺相比,它的邏輯是反著來的。" 傳統(tǒng)長視頻平臺習慣了 " 大投入、大制作、大明星 " 的重資產(chǎn)模式,而短劇的本質(zhì)是輕量化、快速迭代。

更致命的是,傳統(tǒng)平臺普遍存在 " 葉公好龍 " 的現(xiàn)象。市場剛有苗頭時,它們看不上、看不懂、不支持;等星火燎原時,又以為自己的資源與能力也能干,結(jié)果因決策鏈條長、試錯成本高而錯失良機。

一位從傳統(tǒng)影視公司轉(zhuǎn)型短劇的制片人感嘆:" 在長視頻平臺,過一個劇本或選題可能需要兩個月時間來確定。而在紅果,一些項目的敲定只需要幾分鐘就可以落槌。" 效率的差距直接決定了市場競爭力。

小平臺的生存困境:分發(fā)生態(tài)下的艱難求生

在紅果和傳統(tǒng)長視頻平臺的夾擊下,小平臺幾乎沒有獨立生存空間。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2024 年中國微短劇市場規(guī)模預計將達到 504.4 億元,但市場集中度極高。紅果短劇的日活躍用戶已經(jīng)超過 5000 萬,單版權(quán)方在年內(nèi)累計分賬突破億元大關(guān),累計分賬破千萬的版權(quán)方也超過了 20 家。

小平臺唯一的出路似乎只有分發(fā)生態(tài)下的細分市場。一些地方性平臺通過聚焦特定區(qū)域或垂直題材,結(jié)合本地化運營,在夾縫中求生存。但即使如此,隨著頭部平臺持續(xù)擴張和內(nèi)容精品化加速,小平臺的生存空間將進一步被壓縮。

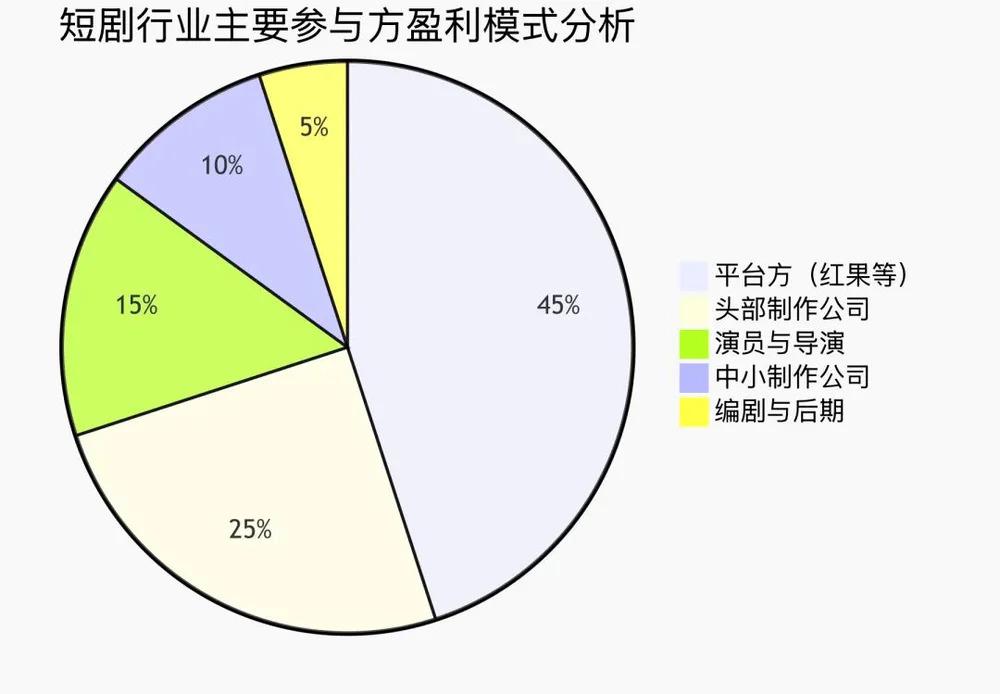

短劇行業(yè)主要參與方盈利模式分析:

圖表說明,平臺方占據(jù)了短劇行業(yè)近一半的利潤份額,而多數(shù)中小制作公司及基層創(chuàng)作者僅能分享較小比例的收益。

圖表說明,平臺方占據(jù)了短劇行業(yè)近一半的利潤份額,而多數(shù)中小制作公司及基層創(chuàng)作者僅能分享較小比例的收益。

結(jié)語:生存之道在于順勢而為

短劇市場的競爭正進入下半場。紅果憑借免費模式和字節(jié)生態(tài)一騎絕塵;AI 漫劇和農(nóng)村土劇憑借低成本、高效率在夾縫中求生;而傳統(tǒng)影視公司的精品化短劇則陷入高投入低回報的困境。

未來的短劇市場,將不再是內(nèi)容質(zhì)量的競爭,而是生態(tài)位和商業(yè)模式的競爭。制作公司需要認清自身定位,是選擇依附紅果平臺享受流量紅利,還是轉(zhuǎn)向 AI 漫劇或農(nóng)村土劇等細分市場。

短劇行業(yè)的這場變革,印證了一個殘酷的商業(yè)真理:在技術(shù)顛覆和模式創(chuàng)新面前,傳統(tǒng)經(jīng)驗和資源并不總能轉(zhuǎn)化為競爭優(yōu)勢,有時候反而成為轉(zhuǎn)型的包袱。唯有理解市場本質(zhì)、順勢而為者,才能在這輪行業(yè)洗牌中存活下來。

" 短劇精品化只有平臺是獲利的,連長劇的制作公司都艱難生存,短劇的精品化制作公司,未來很難掙到錢。" 這番話雖顯絕對,卻道出了當前短劇市場的殘酷現(xiàn)實。面對未來,行業(yè)參與者需要重新審視自身定位,在變革中尋找新的生存之道。

來源:無名分析師